新聞快訊

【佑安學術】厲害,佑安李宏軍教授帶領全國傳染病影像團隊制定《新冠肺炎影像診斷標準共識》創(chuàng)新點被 RSNA寫入定量影像診斷指南

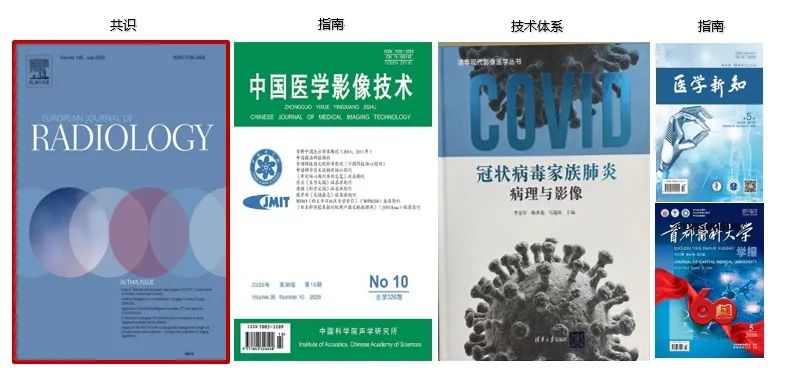

新冠肺炎疫情爆發(fā)以來,,CT作為新冠肺炎診斷重要依據(jù)之一,,胸部CT檢查量劇增,閱片量也將很快達到飽和和超負荷程度,,醫(yī)生疲勞免疫力低,;工作量大帶來早期密度淺淡病灶易漏診;面對新型肺炎的診斷信心不足,,一旦漏診,、誤診,后果不堪設想,。針對缺乏新冠肺炎影像診斷指南和技術規(guī)范缺項問題,,李宏軍教授帶領傳染病團隊率先創(chuàng)新制定全球第一部《新冠肺炎影像診斷標準共識》中文版和英文版的不同版本,分別發(fā)表在歐洲放射學雜志《European Journal of Radiology》,、《中國醫(yī)學影像技術雜志》,,成果被寫入北美放射學會 (RSNA) 定量成像生物標志物聯(lián)盟 (QIBA)制定的美國新冠肺炎定量診斷指南體系(The Radiological Society of North America (RSNA) Quantitative Imaging Biomarkers Alliance (QIBA))。提出基于臨床分期以病理為基礎的新冠肺炎影像學分級診斷模式,。應邀向全球80余個國家5325位專家分享及線上交流,,200余家媒體轉載報道。

Imaging of coronavirus disease 2019: A Chinese expert consensus statement.

重大傳染病“新冠肺炎影像診斷標準共識”創(chuàng)新點被國家衛(wèi)健委寫入新冠肺炎診療方案第五版,,在北京市衛(wèi)健委人工智能項目支持下并應用于人工智能輔助診斷模型構建,,實現(xiàn)高效機制,,實現(xiàn)快速,、便捷、安全,、無創(chuàng)和避免交叉感染的可視化循證醫(yī)學診斷,,顯著提升了新冠肺炎的檢出正確率和救治率。

重大傳染病“新冠肺炎影像診斷標準共識”創(chuàng)新點被《冠狀病毒家族肺炎病理與影像》寫入專著出版發(fā)行:針對重大新發(fā)傳染病新冠肺炎影像診斷指標體系和評估方案的缺乏問題,,率先尸檢新冠肺炎捐獻者遺體,,闡明了新冠肺炎不同臨床分期的病理表現(xiàn)特征與影像學表現(xiàn)特征之間“內(nèi)在基礎與外在表型”因果關系;解釋了新冠肺炎影像表現(xiàn)的大小,、形態(tài),、數(shù)量,、位置與周圍組織之間的關系等特征的病理生理轉歸機制,并出提出診療一體化綜合評估解決方案的,。李宏軍教授組織團隊主編《新冠病毒家族肺炎病理與影像》,,由中科院科學出版社出版發(fā)行ISBN 978-7-302-57891-8.2021。因成果臨床好評和需求大,,科學出版社6個月內(nèi)先后二次印刷,,滿足臨床診療參考需求。

中科院科學出版社出版發(fā)行,,ISBN 978-7-302-57891-8.2021

學術簡介:

李宏軍

醫(yī)學博士,、教授、主任醫(yī)師,、博士研究生導師/博士后導師/國家衛(wèi)健委傳承項目導師,;享受國務院政府特殊津貼專家、國家突出貢獻專家,、北京市首批十百千衛(wèi)生人才,、北京市首批215高層次衛(wèi)生人才學科(骨干)帶頭人。國家感染疾病臨床醫(yī)學研究中心首席醫(yī)學影像學專家,,特聘教授,。被譽為傳染病影像學及創(chuàng)新學科體系開創(chuàng)者和奠基者。中華放射學分會傳染病影像專委會主委,,全國衛(wèi)生健康技術推廣傳承應用項目放射學專委會主委,;中國研究型醫(yī)院學會感染與炎癥放射學專委會主委中國性病艾滋病防治協(xié)會艾滋病放射學專委會主委;中國科技產(chǎn)業(yè)促進會數(shù)字健康專委會主委,。

李宏軍教授長期從事臨床醫(yī)學影像診療工作30年,。遵循“國際視野、患者需求,、系統(tǒng)思考,、整體推進”的學科建設理念和“醫(yī)療技術規(guī)范化、技術設備現(xiàn)代化,、醫(yī)工結合信息化,、技術隊伍專業(yè)化”的國際化學科建設思想。帶領團隊積極科學研究與臨床實踐開創(chuàng)了全球艾滋病影像學,、傳染病影像學,、感染與炎癥放射學、感染炎癥相關腫瘤放射學等的系統(tǒng)創(chuàng)新理論體系和教材,、規(guī)范,、指南、標準和學科體系為核心的現(xiàn)代醫(yī)學影像可視化信息學科模式,。全球率先建成現(xiàn)代傳染病影像學國際化創(chuàng)新集成學科,,推動國際傳染病防控診療技術的發(fā)展,,被譽為傳染病影像學的開拓者和奠基者。

京公網(wǎng)安備11010602050066號

京公網(wǎng)安備11010602050066號