新聞快訊

【佑安學(xué)術(shù)】最新發(fā)現(xiàn),北京佑安醫(yī)院李宏軍教授團(tuán)隊(duì)研究成果在艾滋病領(lǐng)域國際頂尖《AIDS》期刊發(fā)表

導(dǎo)讀

HIV感染后很快滲透到中樞神經(jīng)系統(tǒng)(CNS),激活膠質(zhì)細(xì)胞,并引發(fā)外圍單核細(xì)胞/巨噬細(xì)胞的浸潤。這些細(xì)胞釋放病毒蛋白,產(chǎn)生炎癥因子,導(dǎo)致明顯的炎癥,使免疫激活和抑制,血腦屏障破壞,所有這些因素都將導(dǎo)致神經(jīng)元損傷,甚至凋亡。聯(lián)合抗逆轉(zhuǎn)錄病毒治療(cART)系統(tǒng)地抑制病毒復(fù)制,并部分恢復(fù)免疫功能,但不能消除大腦中的病毒蛋白,這與轉(zhuǎn)基因動物模型中顯示的少突膠質(zhì)細(xì)胞數(shù)量減少、樹突自旋丟失和突觸蛋白中斷有關(guān)。此外,藥物對腦完整性的醫(yī)源性影響也值得關(guān)注。HIV相關(guān)腦損傷的神經(jīng)發(fā)病機(jī)制仍有待闡明。基于腦MRI的腦容量分析有助于檢測大腦形態(tài)學(xué)改變,推測與神經(jīng)的發(fā)生、髓鞘形成、神經(jīng)膠質(zhì)增生、血管生成、樹突棘大小、數(shù)量及密度等有可能闡明艾滋病病毒導(dǎo)致的腦損傷的發(fā)病機(jī)制。

研究表明,非人靈長類動物感染猴免疫缺陷病毒(SIV)導(dǎo)致CD4+T細(xì)胞衰竭和系統(tǒng)性免疫缺陷,其發(fā)病機(jī)制和病理過程與臨床上HIV感染者相似,已被廣泛用于探索神經(jīng)發(fā)病機(jī)制和治療策略。其中,SIVmac239感染恒河猴與HIV-1感染人類發(fā)病機(jī)制密切,可作為神經(jīng)HIV感染的一個(gè)符合條件的模型。在這項(xiàng)縱向研究中,旨在繪制SIV感染過程中大腦結(jié)構(gòu)變化的自然過程和cART的影響,并探索腦容量變化與血液、腦脊液(CSF)生物標(biāo)志物的關(guān)系。以期闡明HIV相關(guān)腦認(rèn)知損傷的機(jī)制和臨床前期的預(yù)警指標(biāo)體系。

論文 ID:

題目: Longitudinal trajectories of brain volume in combined antiretroviral therapy treated and untreated simian immunodeficiency virus-infected rhesus macaques

IF:

發(fā)表時(shí)間:2021年

責(zé)任通訊作者單位:首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院

DOI: 10.1097/QAD.0000000000003055

主要內(nèi)容:

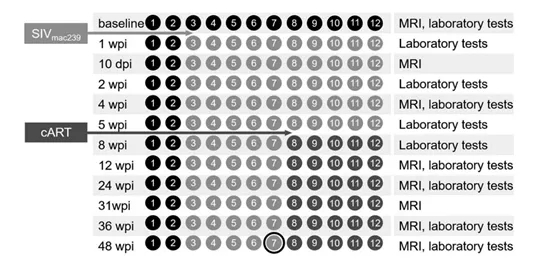

實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)分別在基線(接種前)、感染后1周、2、5、8、12、24、36和48個(gè)wpi采集。這些時(shí)間點(diǎn)是考慮到感染1周后在中樞神經(jīng)系統(tǒng)中可檢測到的病毒和生理狀況而設(shè)定的。如前所述,通過逆轉(zhuǎn)錄PCR (RT-PCR)檢測SIV RNA水平(TRIzol提取),檢測血漿和腦脊液中的病毒載量。采用流式細(xì)胞術(shù)分析外周血CD4+ T細(xì)胞和CD8+ T細(xì)胞計(jì)數(shù)。

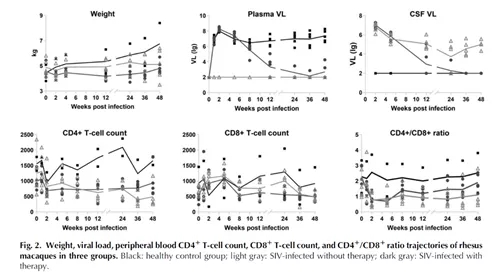

體重、病毒載量、免疫標(biāo)記物的縱向變化。三組患者的病毒載量、CD4+ T細(xì)胞計(jì)數(shù)和CD4+/CD8+比值軌跡年齡和體重在基線時(shí)的差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(年齡,P = 0.594;重量,P = 0.509)。各組間體重(P<0.001)、血漿病毒載量(P<0.001)、腦脊液病毒載量(P<0.001)、外周血CD4+ T細(xì)胞計(jì)數(shù)(P<0.001)、CD4+/ CD8+比值(P<0.001)存在顯著的組間相互作用時(shí)間,支持三組間的軌跡日益分化。

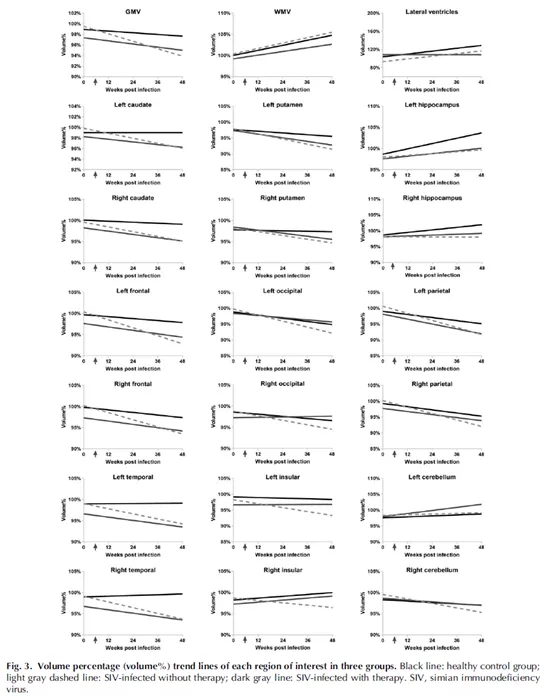

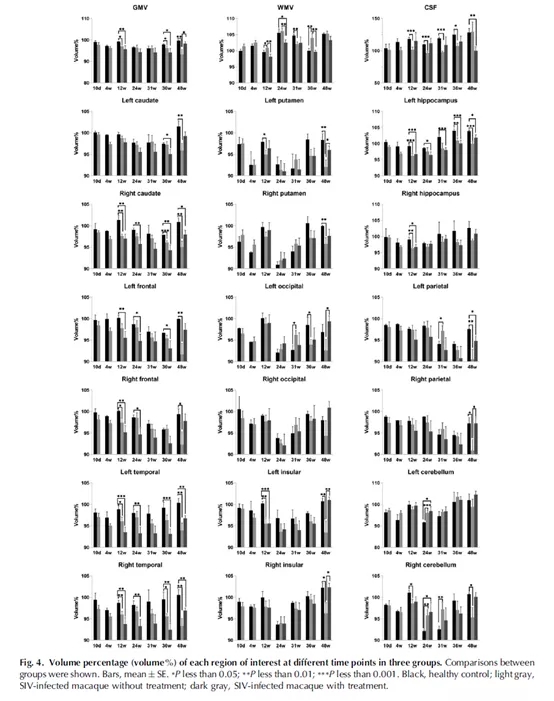

興趣區(qū)域的腦容量隨時(shí)間而變化在所有21個(gè)ROIs中,組間相互作用對體積%的影響時(shí)間顯著(均P<0.001),表明各組間所有ROIs的體積%軌跡不同。總體而言,感染SIV的恒河猴顯示出比健康對照組更小的灰質(zhì),GMV下降更快。與健康對照組和SIV+cART+組相比,SIV+cART-組呈現(xiàn)更陡峭的負(fù)斜率趨勢線。

不同時(shí)間點(diǎn)的組間比較表明,健康對照組與SIV感染恒河猴的腦容量差異早在12wpi就可以檢測到,包括總灰質(zhì)、總白質(zhì)、側(cè)腦室體積、右尾狀核、左殼核、雙側(cè)海馬、雙側(cè)額葉、雙側(cè)顳葉,左島葉,右小腦。隨著感染的持續(xù)和病程的進(jìn)展,在48 wpi時(shí),SIV+cART-恒河猴尾狀核、硬核、海馬、額葉、頂葉、顳葉灰質(zhì)體積變小。與健康對照組相比而接受CART的恒河猴只有左側(cè)海馬、右側(cè)尾狀核和左側(cè)頂葉。與健康對照組相比,雙側(cè)顳側(cè)腦灰質(zhì)體積存在差異。

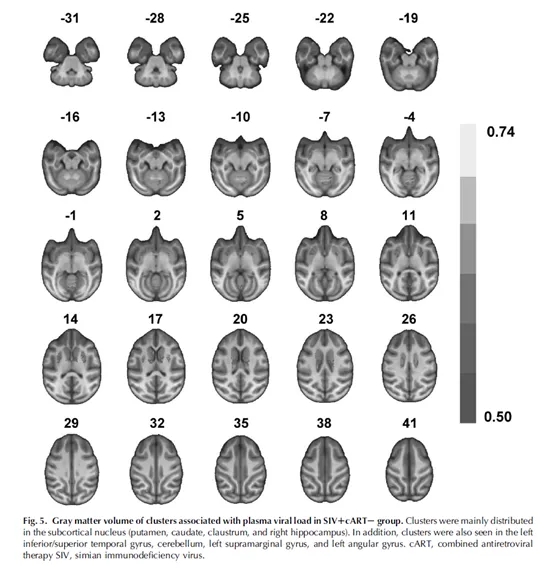

灰質(zhì)體積與病毒載量及全身免疫狀態(tài)相關(guān)。在SIV+CART-組中,血漿中病毒載量主要與皮層下核簇體積相關(guān),包括雙側(cè)殼核、雙側(cè)尾狀核、左隱窩和右海馬。此外,在皮質(zhì)皮層(包括左顳下回/上回,小腦V葉)的少數(shù)簇的體積。前四邊形,單瓣,左上極小腦回和左角腦回)也與血漿中的病毒載量相關(guān)。

總之,SIVmac239感染恒河猴可作為研究HIV誘導(dǎo)腦改變的有效模型。發(fā)現(xiàn)SIV感染可能引起全局性腦萎縮,cART可有效緩解腦損傷,甚至逆轉(zhuǎn)。顯示大腦皮層受病毒載量和免疫水平的影響,病毒載量對皮層下核(特別是尾狀核和殼核)的影響較大。揭示了系統(tǒng)免疫功能與GMV密切的相關(guān)。

責(zé)任作者學(xué)術(shù)簡介:

李宏軍 醫(yī)學(xué)博士,主任醫(yī)師,教授/博士生導(dǎo)師/全國傳承項(xiàng)目導(dǎo)師;國家感染疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心特聘教授,首席醫(yī)學(xué)影像專家,享受國務(wù)院特殊津貼專家,國家突出貢獻(xiàn)專家。北京市首批十百千衛(wèi)生人才、北京市首批215高層次衛(wèi)生人才學(xué)科帶頭人。長期從事臨床醫(yī)學(xué)影像診療工作30余年,專注于傳染病放射學(xué)的臨床總結(jié)和科研工作30余年。遵循“國際視野、患者需求、系統(tǒng)思考、整體推進(jìn)”的學(xué)科建設(shè)理念和“醫(yī)療技術(shù)規(guī)范化、技術(shù)設(shè)備現(xiàn)代化、醫(yī)工結(jié)合信息化、技術(shù)隊(duì)伍專業(yè)化”的國際化學(xué)科建設(shè)思想。聯(lián)合全國著名醫(yī)學(xué)影像專家開啟了傳染病影像學(xué)與病原、病理機(jī)制的系統(tǒng)理論體系與技術(shù)研究,創(chuàng)新實(shí)踐、開創(chuàng)了全球艾滋病影像學(xué)、傳染病影像學(xué)、感染與炎癥放射學(xué)、感染炎癥相關(guān)腫瘤放射學(xué)等的系統(tǒng)創(chuàng)新理論體系和教材、規(guī)范、指南、標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)科體系為核心的現(xiàn)代醫(yī)學(xué)影像信息學(xué)科模式。全球率先建成了現(xiàn)代傳染病影像信息學(xué)的國際化創(chuàng)新集成學(xué)科,被譽(yù)為傳染病影像學(xué)及創(chuàng)新學(xué)科體系開創(chuàng)者和奠基者。推動了國際傳染病防控診療技術(shù)的發(fā)展。

上一篇: 【12.1世界艾滋病日】生命至上,北京佑安醫(yī)院舉辦線上患教培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)直播

下一篇: 【佑安服務(wù)】精準(zhǔn)施治,佑安肝癌多學(xué)科會診中心舉辦第七期遠(yuǎn)程教學(xué)查房40余家醫(yī)療機(jī)構(gòu)線…

京公網(wǎng)安備11010602050066號

京公網(wǎng)安備11010602050066號